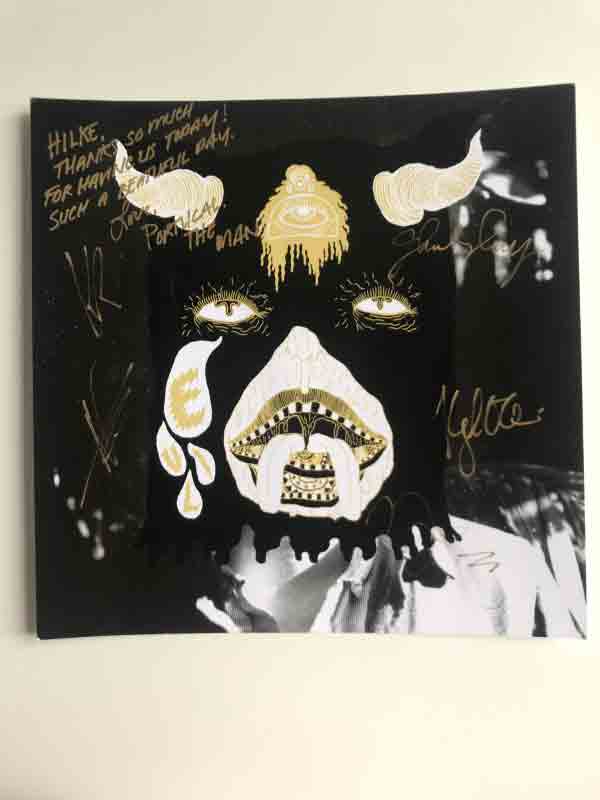

"In Abwesenheit" ist das Selbst-Porträt von Alicja Kwade.

Ein Selbst-Porträt im weitesten Sinne.

In Abwesenheit ist ein Selbst-Porträt im weitesten Sinne. Oder: Ist es nicht viel mehr eine Selbst-Skulptur, oder ein Selbst-Darstellungsraum, eine Selbst-Architektur der Künstlerin Alicja Kwade, was die Berlinische Galerie zeigt?

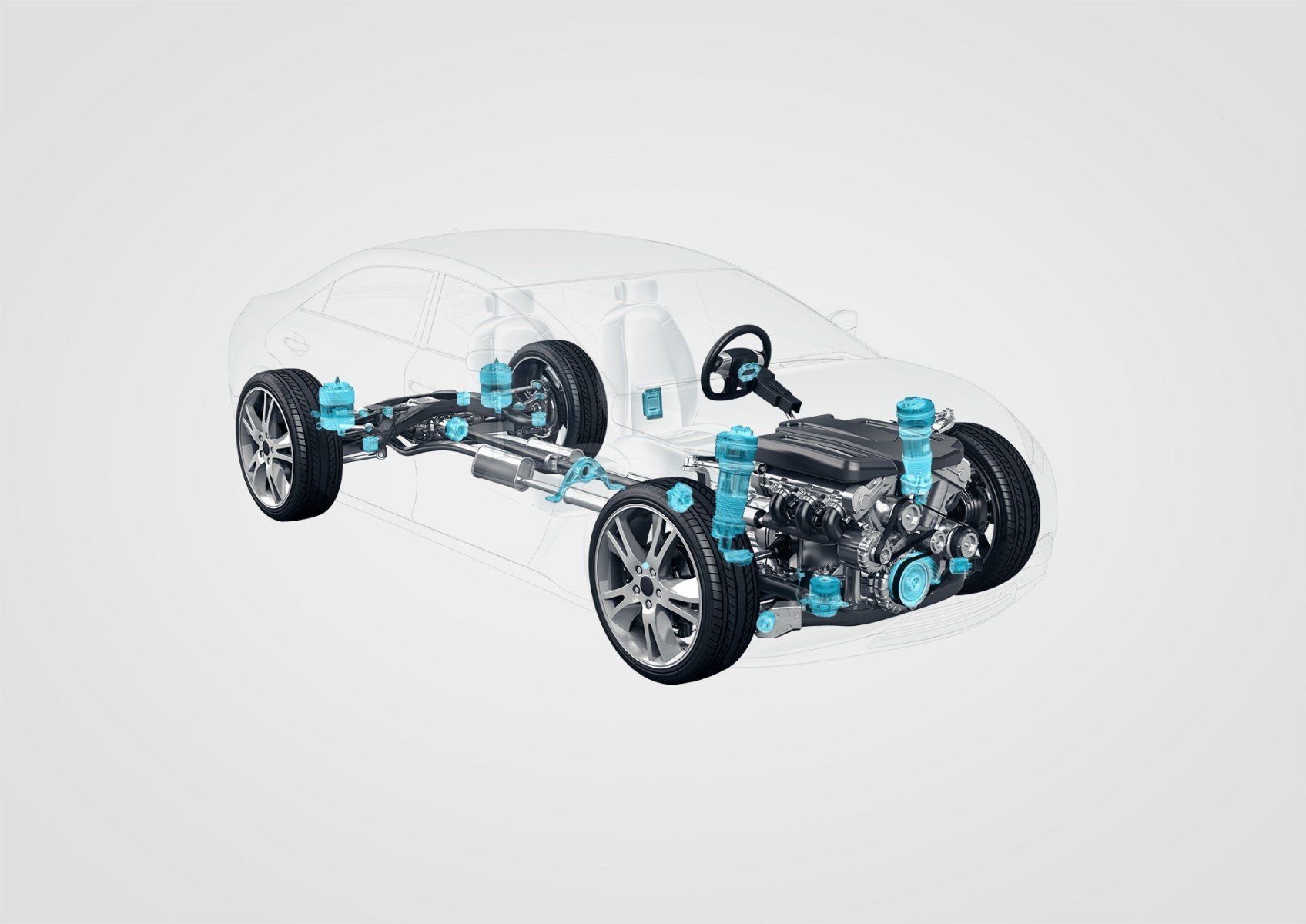

"Portrait" bedeutet Bildnis und leitet sich von "vorziehen" (protrahere), dem "Konterfei" und "nachmachen" (contrafacere) ab- eine Darstellung einer oder mehrerer Personen in einem Einzelbild, so die Definition im Nachschlagewerk "Grundbegriffe der Kunstwelt".

"Das P. soll neben der physischen Ähnlichkeit auch die Persönlichkeit, die subjektive Empfindung oder die konkrete psychosoziale Situation des wiedergegebenen Menschen wiedergeben. Deshalb erfährt das Gesicht im P. besondere Beachtung. (...) "

Was die Fragen aufwirft: Was sind die auffälligsten Merkmale? Und woran genau erkenne ich Alicja Kwade?

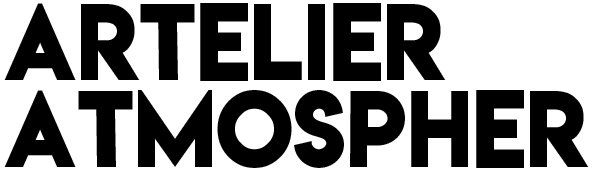

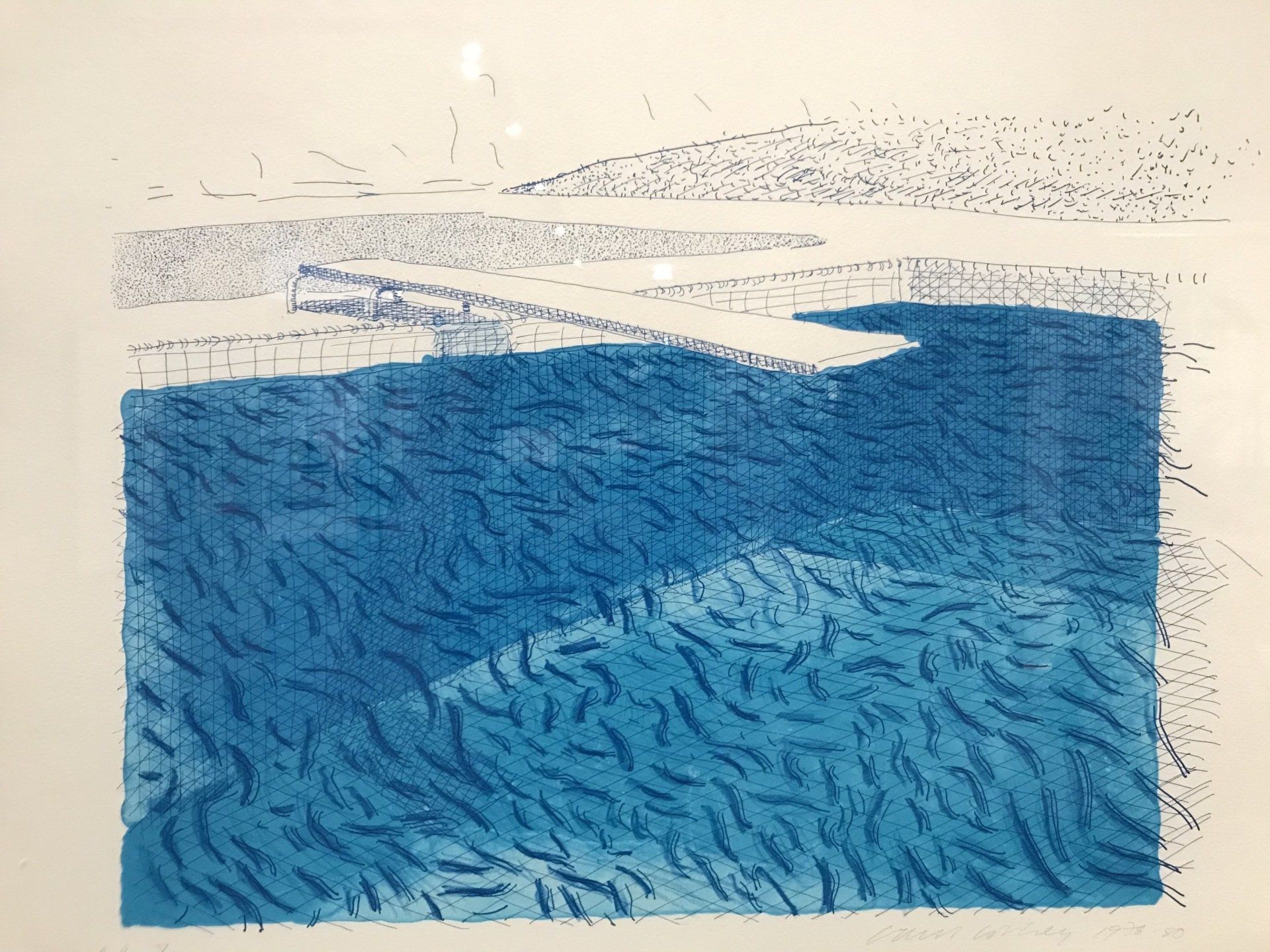

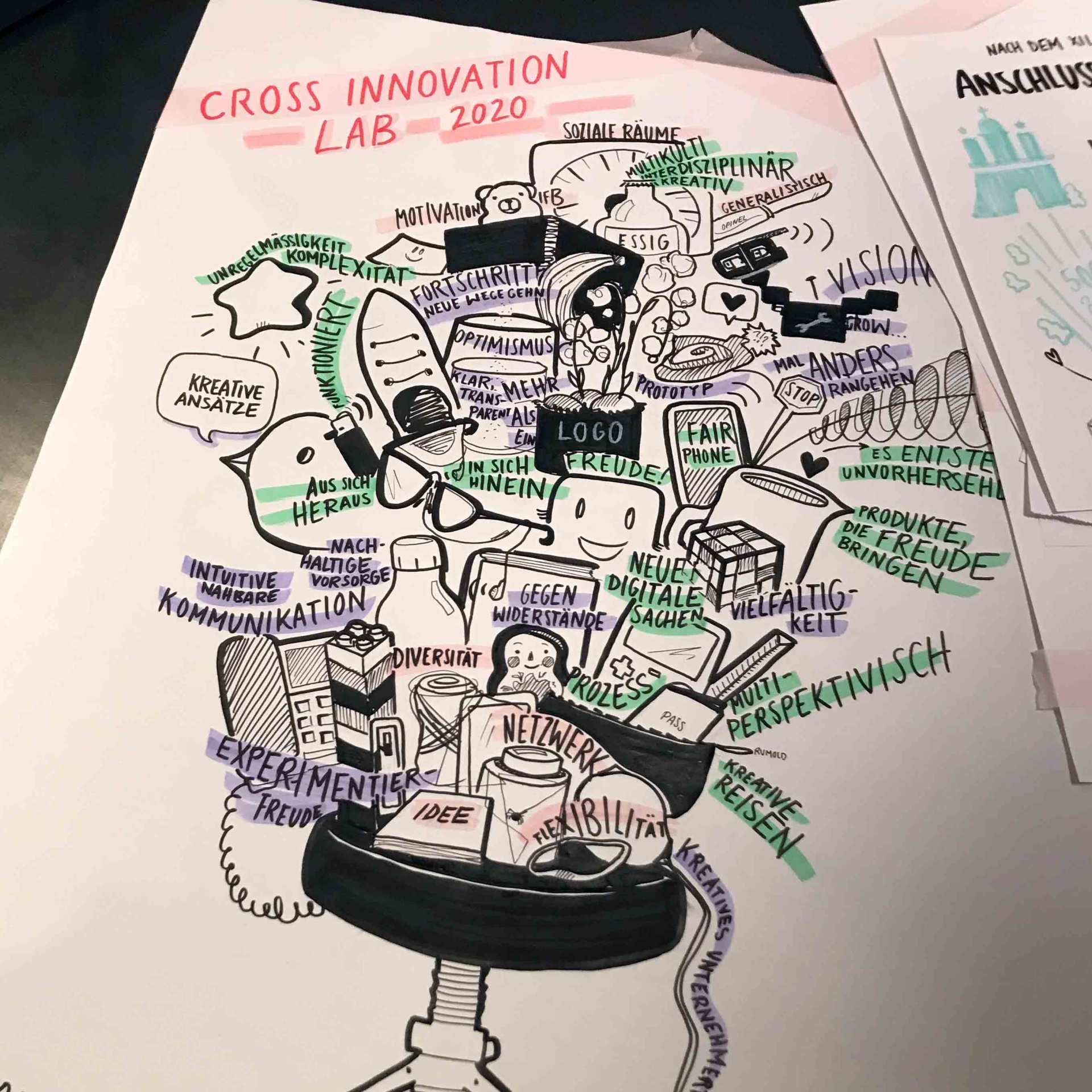

Der Schlüssel, um diese Frage zu beantworten, befindet sich im Ausstellungsraum: über zwei Etagen hoch öffnet sich der Raum in die Tiefe und versammelt verschiedene Elemente. Nicht zu übersehen der riesige Reif mit Lautsprechern. Kupferne Boxen, gefüllt mit Papier- Papiere dicht an dicht an den Wänden. Helix Spiralen unterschiedlicher Höhen. Farbig unterscheidbare Proben in Ampullen hinter Glas. Ein verspiegeltes Bullauge. Doch wie lässt sich das entschlüsseln?

"Das P. kann in jeder künstlerischen Technik und in jedem Material ausgeführt werden, sei es in einem skulpturalen (siehe: Bildhauerei, siehe: Denkmal, Büste, Relief) aber auch zweidimensionalen Werk (siehe: Malerei, siehe: Grafik, siehe: Zeichnung, siehe: Fotografie, siehe: Film)."

Ein Einstieg in das raumgreifende Selbst-Portrait kann die

Helix sein. Was ist das? Woraus setzen sich die Formen zusammen? Gestapelte Smartphones bilden Tower unterschiedlicher Höhe, manche kleiner, manche deutlich größer als eine Person.

Ein andere Einstieg ins Werk ist der überdimensionale, mit Lautsprechern besetzte Reifen, der eine Art Percussion verlauten läßt, ein weiches Pochen, schneller oder langsamer werdend, Schlag um Schlag.

All diese Zettel: fein sauber einsortiert und passgenau liegen sie in den Container aus Kupfer. Angepinnt bilden sie einen Wandbelag, der sich durch die bis zum Rand bedruckte, unermessliche Buchstabenreihen aus A’s, E’s, A’s und E’s - ins Endlose fortzusetzen scheint. Eine eindeutige Leserichtung gibt es nicht, es könnte horizontal oder auch vertikal bis zur baulichen Unterbrechung gelesen werden, gleichgültig ob das die Decke, der Fußboden oder eine Wandöffnung ist.

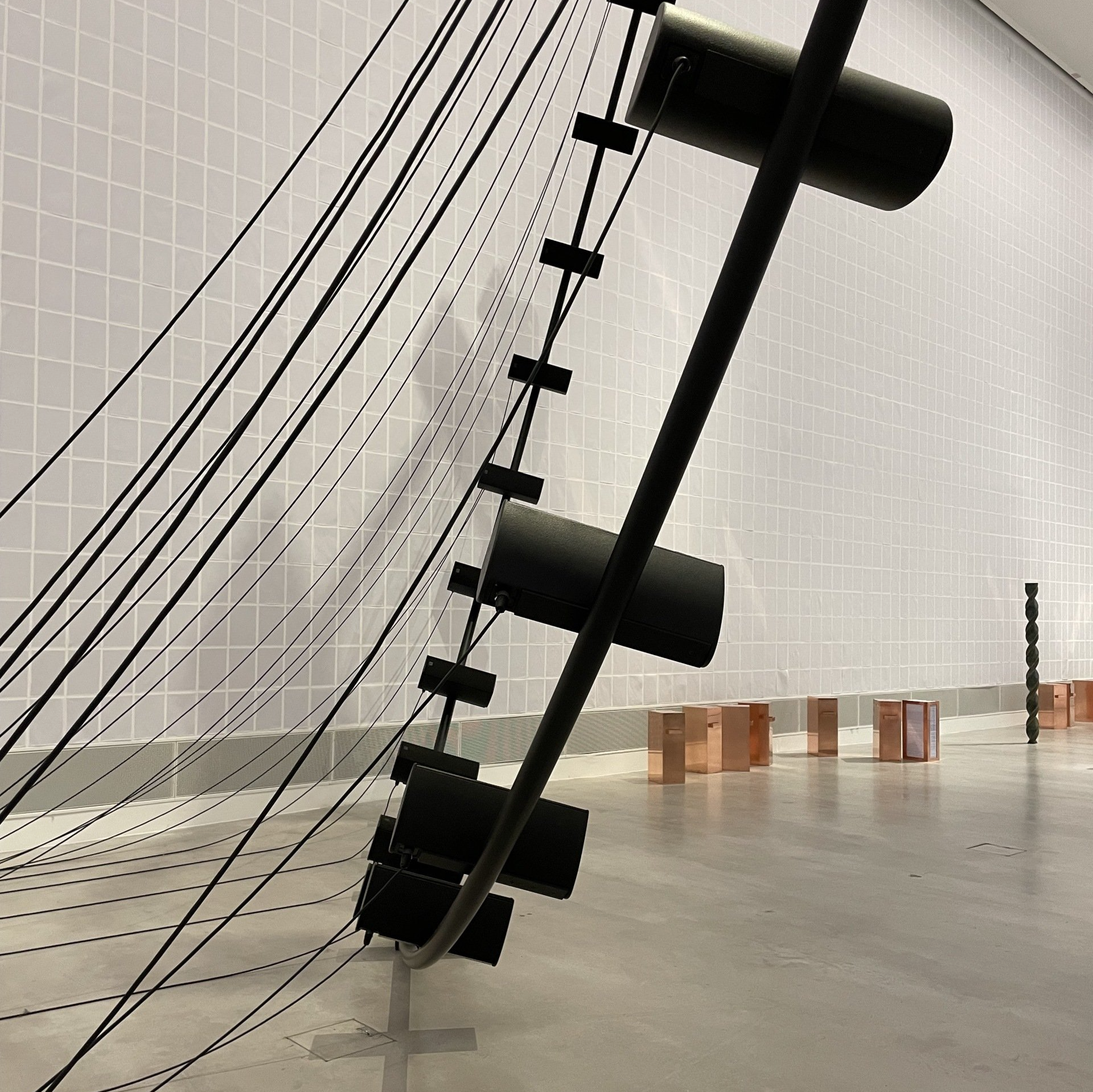

Auch gibt es dekorative Bilder, wie es scheint, hinter Glas gerahmte, sich wiederholende Objekte, die zu geometrischen Formen angeordent sind: Kreis, Linie, eine Anordnung und ein Rhythmus von Farbproben, Materialproben, Bedeutungselementen… und ein Bullauge, das tickt wie ein Uhrwerk.

"Im P. wird das Gesicht entweder frontal (en face) oder im Viertel-, Halb- oder Dreiviertelprofil oder Profil gezeigt, je nach Drehung des Kopfes weg vom Betrachter; vom "verloreren Profil" spricht man, wenn sich das Gesicht größtenteils in den Bildraum abwendet."

So läßt sich ein Mensch im physischen Raum beschreiben.

Mit dem genauen genetischen Code, den Materialproben, dem Herzschlag, der im gesamten Raum wahrnehmbar wird, ist es das Selbstportrait der Künstlerin Alicja Kwade. “Die Künstlerin geht der Frage nach, wie sich der Mensch und seine physische Präsenz im Raum beschreiben lassen: über den eigenen Herzschlag, den individuelle DNA-Code oder den chemischen Elemente, aus denen sich der Mensch zusammensetzt.” *

Philosophische, naturwissenschaftliche und gesellschaftliche Fragestellungen inspirieren Alicja Kwade auch dazu, subjektive gegen objektive Wahrnehmung zu positionieren.

Schon sind wir wieder bei der Frage nach den auffälligsten Merkmalen einer Person.

"Im Unterschied zum P. kann das

Bildnis auch einen unbestimmten oder fiktiven Menschen zeigen. Mit dieser nicht immer klar getroffenen Unterscheidung wird ein zentrales Problemfeld der Diskussion über P. -Begriff eröffnet: Seit wann kann in der (siehe:) Geschichte der (siehe:) Kunst von der Schilderung einer konkrteten Person, also der Darstellungvon Ähnlichkeit bei der Wiedergabe eines Individuums gesprochen werden?"

Geschärft lautet die Frage: Was sind die auffälligsten Merkmale an dir, die ich sehe- und was sind die auffälligsten Merkmale, die du selbst an dir ausmachst? Was erwarten Dritte von dir?

Mit den Worten der Kunstgeschichte: "Ein anderer Schwerpunkt der kunsthistorischen Debatte zum Verständnis des P. liegt in der Analyse seiner Funktion der individuellen Entstehungsbedingungen: Von welcher Vorstellung des Auftraggebers, von welchen Intentionen des (siehe:) Künstlers oder Erwartungen des Betrachters war auszugehen, welche Intentionen trug das Werk in sich und welchen Inhalt sollte es transportieren?"

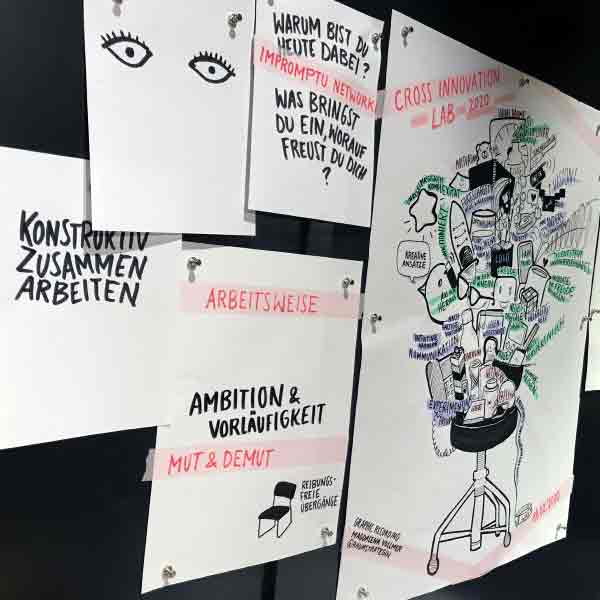

Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der an vielen Stellen neu verhandelt werden kann, darf und muss.

Credits

Artist: Alicja Kwade, “In Abwesenheit”

Ausstellung: Berlinische Galerie

Zitate: "Grundbegriffe der Kunstwissenschaft", Hrsg. Stefan Jordan und Jürgen Müller, Reclam Verlag 2018

bis auf das * markierte Zitat, welches von der Berlinischen Galerie stammt.

Fotos: Hilke Ludwigs

Mehr?

Findest Du im

Insta Feed von ARTELIER ATMOSPHER und unter den Hashtags

#alicjakwade

#alicjakwadebg