Die Ausstellung AI: More than Human im Londoner Barbican Center

Fernweh und Fürst Pückler, Vanille, Schokolade und Erdbeere. Das Eis war im 19. Jahrhundert eine ziemlich trendige Innovation, genauso wie die weitläufigen Landschaftsparks im britischen und französischen Stil. Mächtig beeindruckend, was Hermann von Pückler-Muskau neben Eiskreation und Landschaftsarchitektur hinterlassen hat: Als Reiseschriftsteller wird ihm auch die Wortschöpfung „Fernweh“ zugeschrieben. Fernweh ist die „ … menschliche Sehnsucht, vertraute Verhältnisse zu verlassen und sich die weite Welt zu erschließen.“ (Wikipedia)

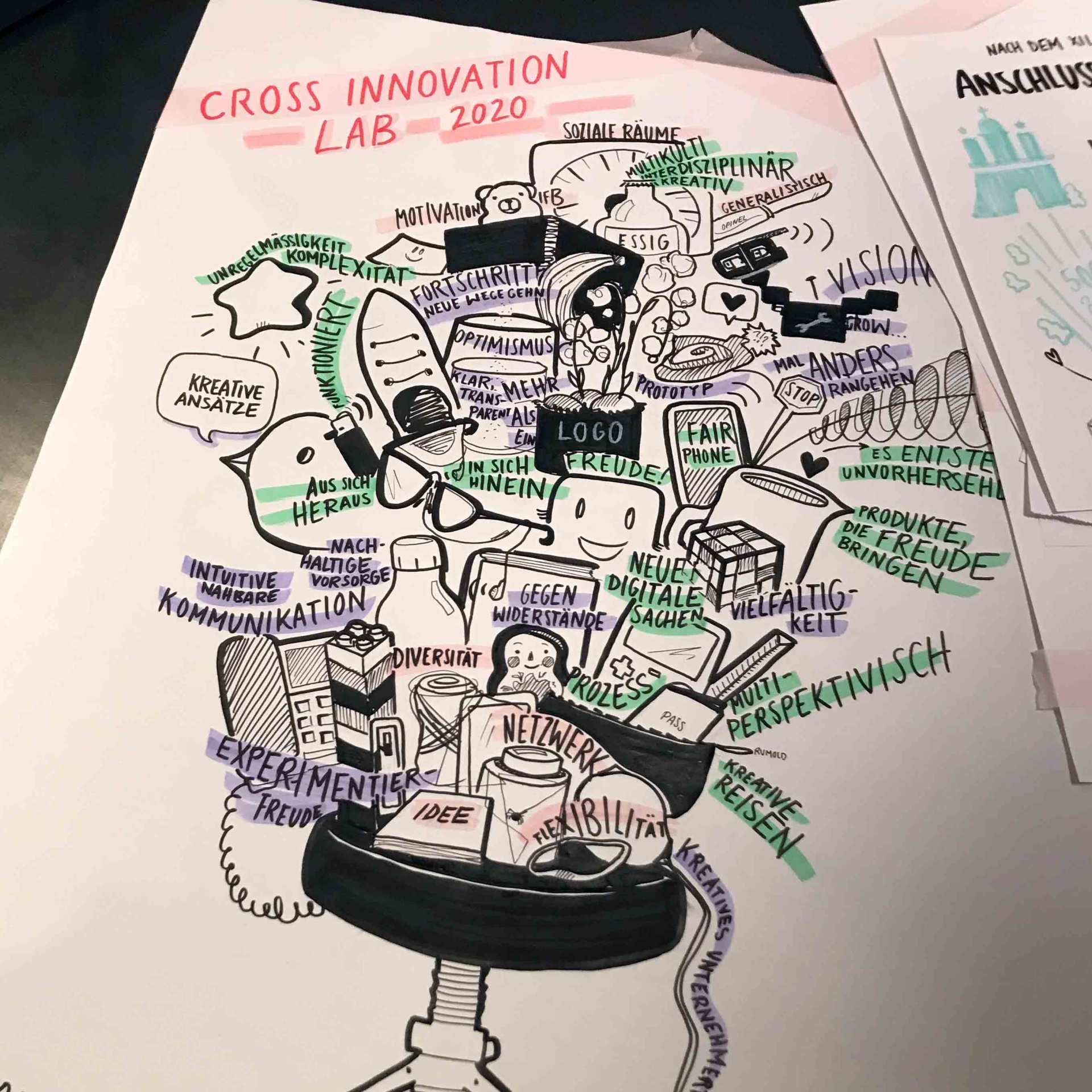

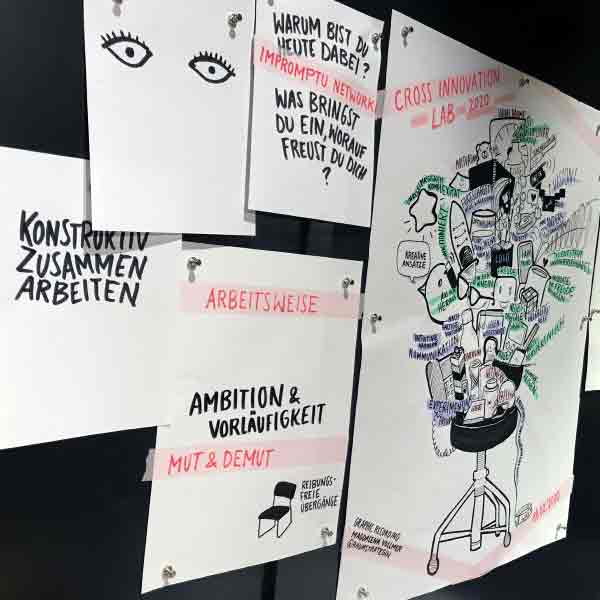

Was ist eigentlich mit Fernweh und Innovation in Corona Zeiten? „Vertraute Verhältnisse“, ist das eine geeignete Beschreibung der Gegenwart, die massiven Veränderungen ausgesetzt ist und vielleicht eher als VUCA World beschrieben werden kann?

Fernweh – ja, das habe ich, und zwar nach London. Nach Inspiration, Kunst und Kultur, nach neuen Perspektiven. Zuverlässig zeigt mir die KI meines Smartphones die besten Augenblicke aus Vergangenheit und Gegenwart. Was ich auf den Bildern sehe, dreht sich auch um die Zukunft. Um AI, artificial intelligence (KI, künstliche Intelligenz). AI: More than Human , eine Ausstellung im Londoner Barbican Center , die ich 2019 besucht habe. Eine nachhaltig wichtige Angelegenheit!

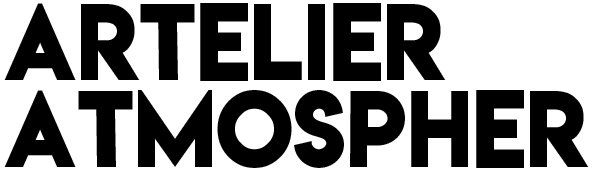

In einer Ausstellung zwischen Wissenschaft und „Festival-Style“ (Barbican) begegnet mir Alan Turings Wundermaschine, die ziemlich mechanisch aussieht. Ada Lovelace, erste Programmiererin und Pionierin, ist natürlich auch da. Snippets aus alten Filmen wie Golem und Mary Shelleys "Frankenstein", oder neuen Animes wie "Ghost in a Shell" oder die animierte Sitcom "The Simpsons". In ziemlich schnellen Sprüngen lernt der Besucher die kulturellen und theoretischen, wissenschaftlichen Hintergründe kennen. Viele Objekte und Infotafeln später ist der Besucher fast schon in der Gegenwart angelangt: Der Robo Dog Aino von Sony. Alpha Go, das legendäre Computerspiel von Deep Mind, das auf Grundlage von Machine Learning den menschlichen Weltmeister schlägt. Watson von IBM, der 2011 in der Quizsendung Jeopardy seine menschlichen Konkurrenten besiegt.

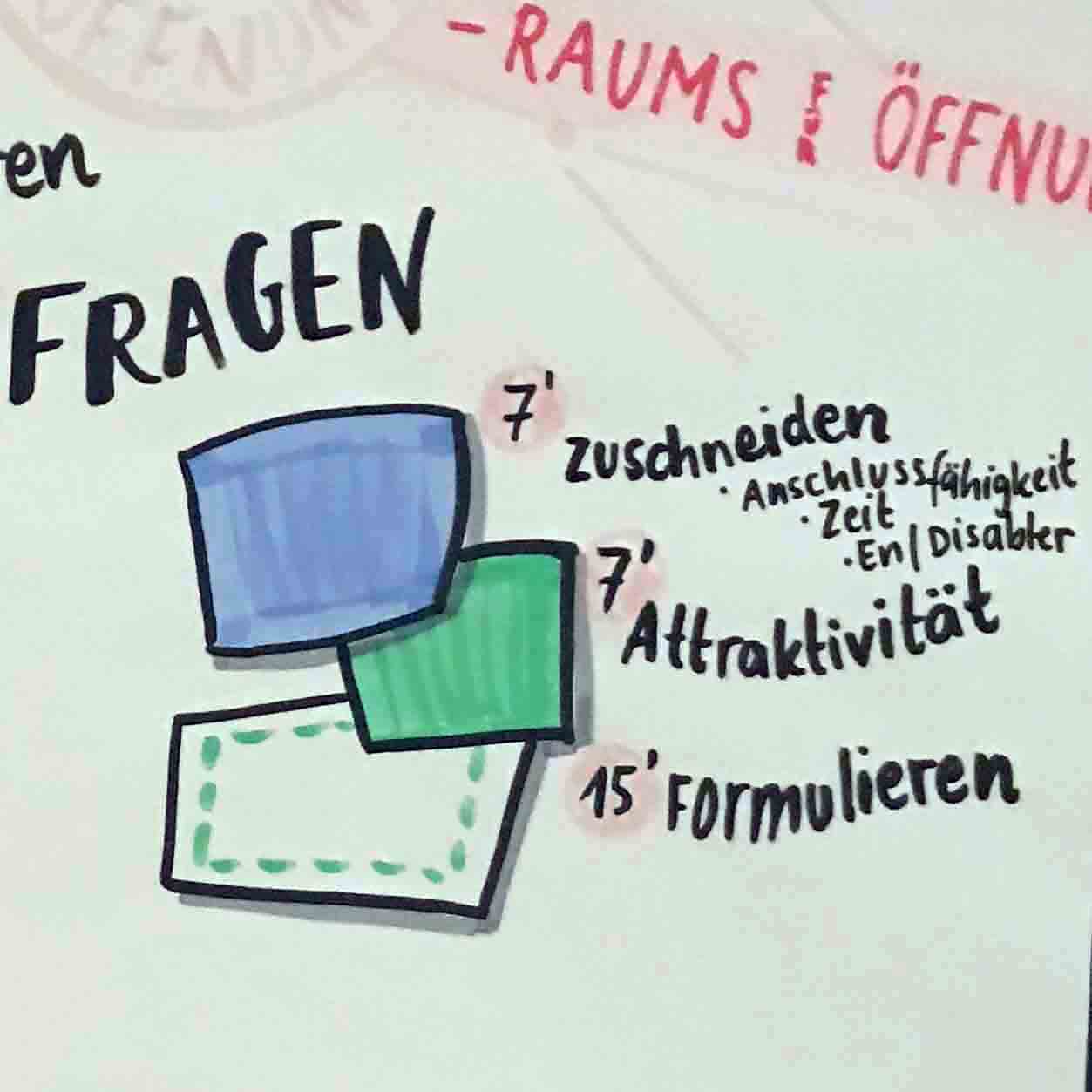

Worum geht es bei KI? Längst nicht mehr um reine Unterhaltung oder um die augenblickliche Bereitstellung von Wissen. Es geht darum, aus dem Wissen neue Rückschlüsse zu ziehen, neue Wege zu finden. Es geht um Innovation.

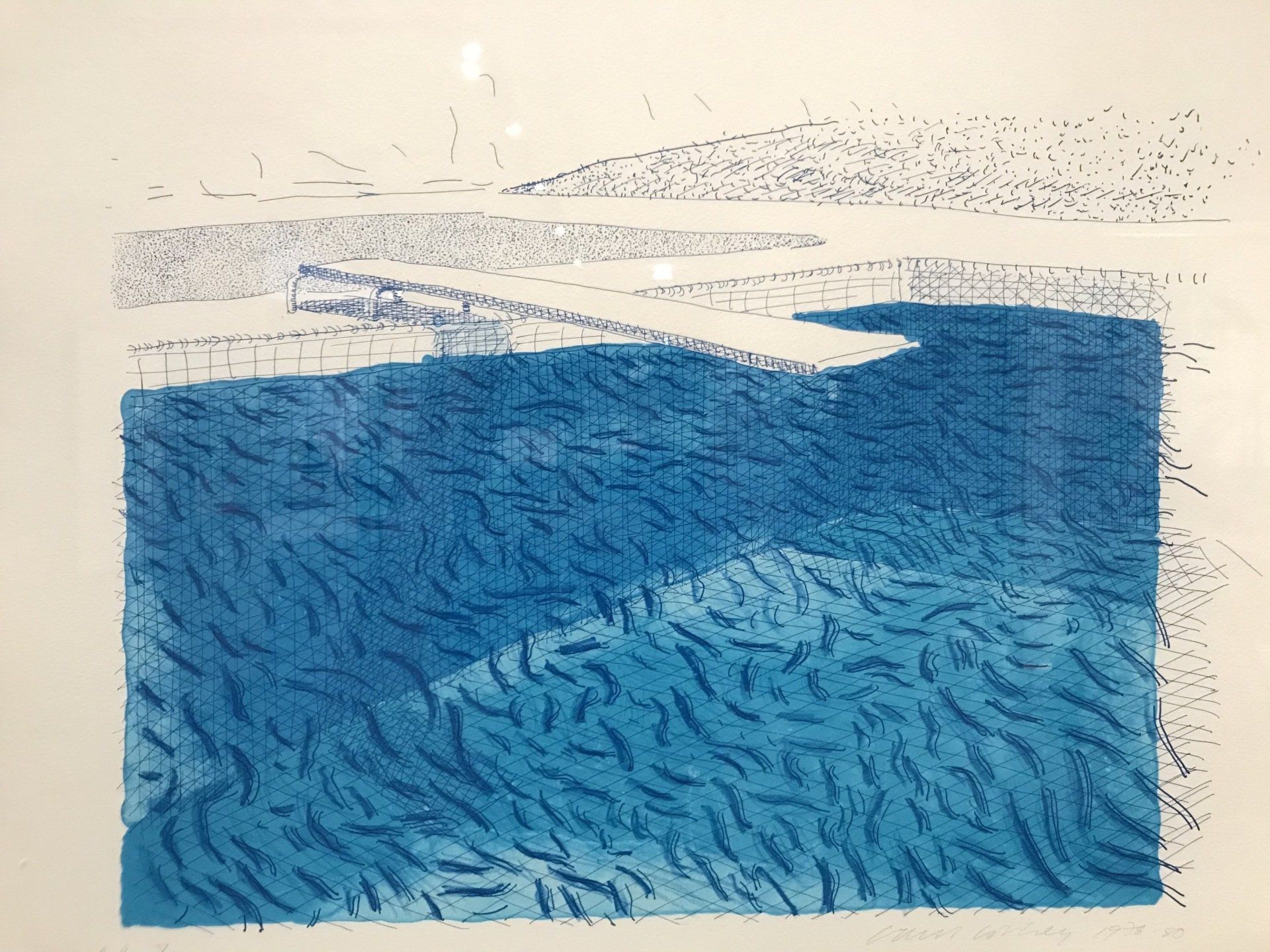

Ok, Google, was ist denn mit „Künstlicher Kunst“? Die gibt es in der Ausstellung auch. Werke von Maschinen, aus Fotos und Filtern willkürliche abstrahiert. Ein Bild erinnert mich an die Gemälde von Francis Bacon , Meister des Grauens. Aber auch der Film ist Medium der Maschinen. Ein Video ist animiert und ich fühle mich, also ob ich einem Rechner bei einer freien Bildassoziation zusehe, die wie ein Fiebertraum aussieht. Da ist er, der Gruselgraben, das „uncanny Valley“: Das Gefühl, wenn die Akzeptanz für Roboter, Avatare und andere „Träger“ in den Keller rutscht. Es entsteht, wenn sich Maschinen zu menschlich verhalten.

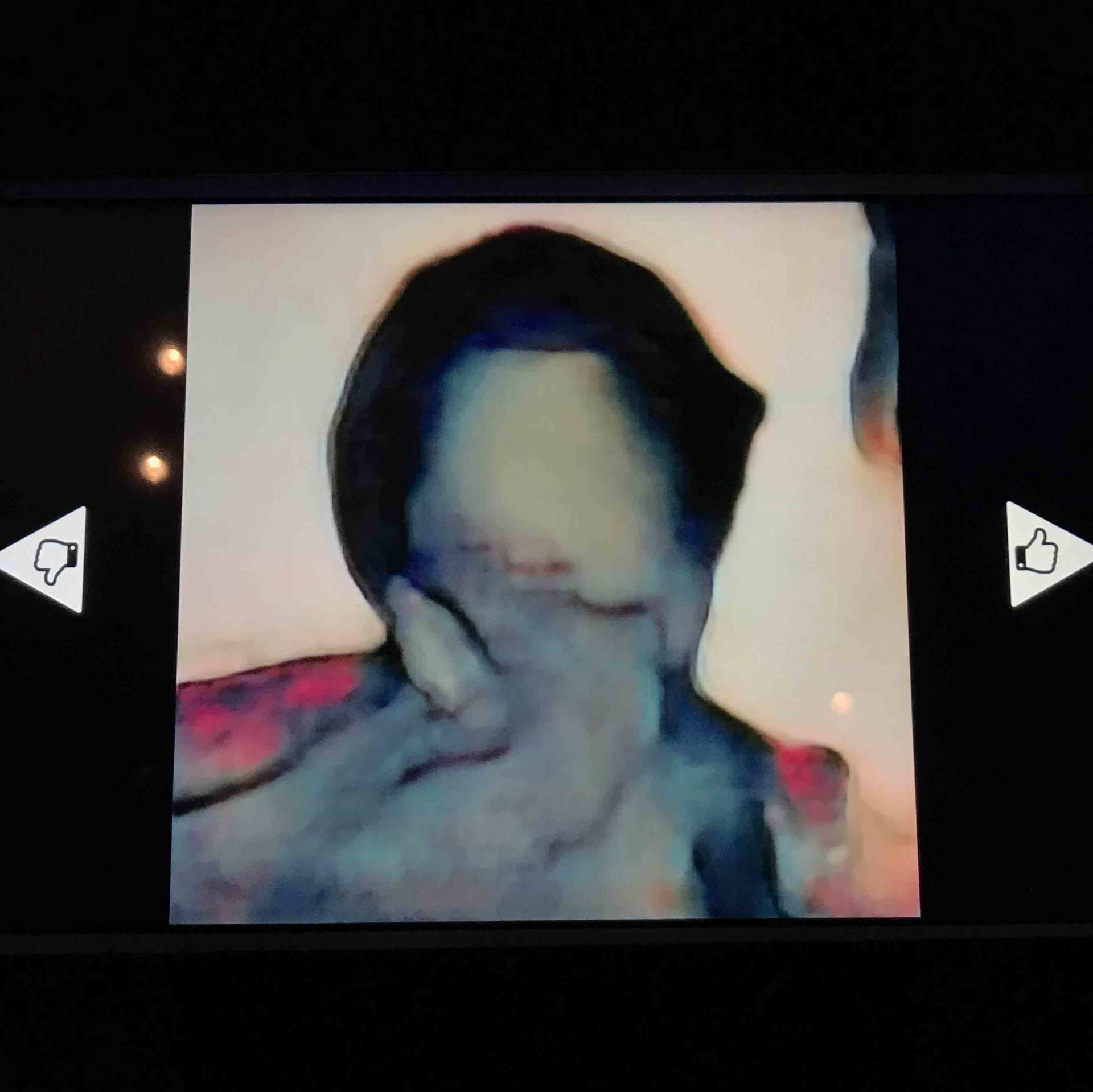

Weiter geht die Ausstellung: Nano-Robots, das sind intelligente Einheiten, die tauchend Aufträge ausführen. Dort liegt ein gedrucktes Ohr in Nährlösung. Jetzt kommt für mich der poetische Teil der Ausstellung: Eine filigrane Lamellenstruktur in Form der Sydney Opera, vibrierend zum Gesang von Pavarotti. Ein mechanisch angetriebener Schmetterling. Eine Chromfigur, die wie ein Assembly von SciFi-Autor William Gibson und dem Skulpturen-Künstler Tony Cragg wirkt und schwerelos über einer Platte schwebt. Und dann wird es aufregend: Das Alter (Ego) von Hiroshi Ishiguro ist ein Roboter mit Gesicht und Armen, der sich wie ein Zentaur auf einem etwas zu grob geratenen, schnurrendem Gestell bewegt. Er streckt seine Arme, hebt seine Hände und ich finde ihn irgendwie ganz freundlich. “What a Loving and Beautiful World” , wie die interaktive Rauminszenierung von teamLab heisst, ist Programm.

Könnte man meinen, wenn da nicht die Sache mit den Vorurteilen wäre, die wir bewusst oder unbewusst aller KI einweben: Rassistische und geschlechtsspezifische Voreingenommenheit als Teil von Big Data, die eine Echokammer in die Zukunft öffnen. Was für ein Alptraum, den die Forschungsarbeit von IBM genauso eindrücklich belegt wie die Arbeiten von Joy Buolamwini, Poet of Code.

Wie lässt sich das Ende dieser Ausstellung gestalten? Entweder mit einem Dessert oder einem Drink. Die KuratorInnen haben sich für den Drink entschieden, und den gibt es, stilecht und mit Eis, an der MarkShakr Bar, gemixt von einem Robot.

Vielleicht heißt er ja Hermann.

Nachlese und Credits:

- Barbican Center , London

- Zur Ausstellung AI: More than Human im Barbican Center, zu Inhalten, Exponaten, KünstlerInnen und KuratorInnen:

- „Eine neue Welt. Wo Maschinen lernen, reagieren und reagieren wie Menschen“.

Zur digitalen Ausstellung mit Nachlese und Videos bei Google Arts & Culture

- Die Kuratorin Suzanne Livingston im Interview bei Google Arts & Culture wohin KI führen wird.

Lesenswert finde ich besonders die Einordnung in den kulturellen Kontext Europa vs. Asien/ Japan.

Pics

Hilke Ludwigs

Teile auf ...